- Cet évènement est passé.

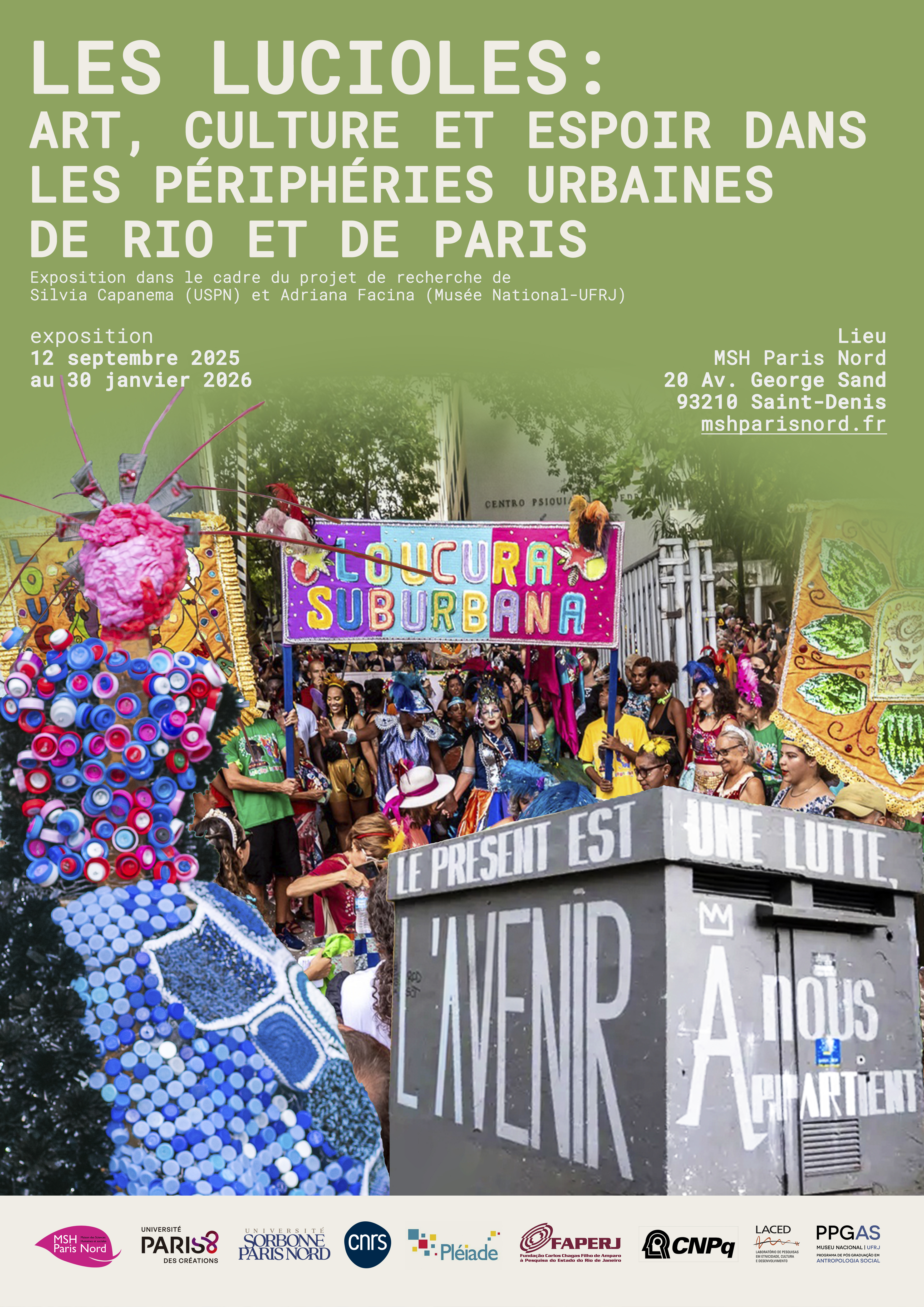

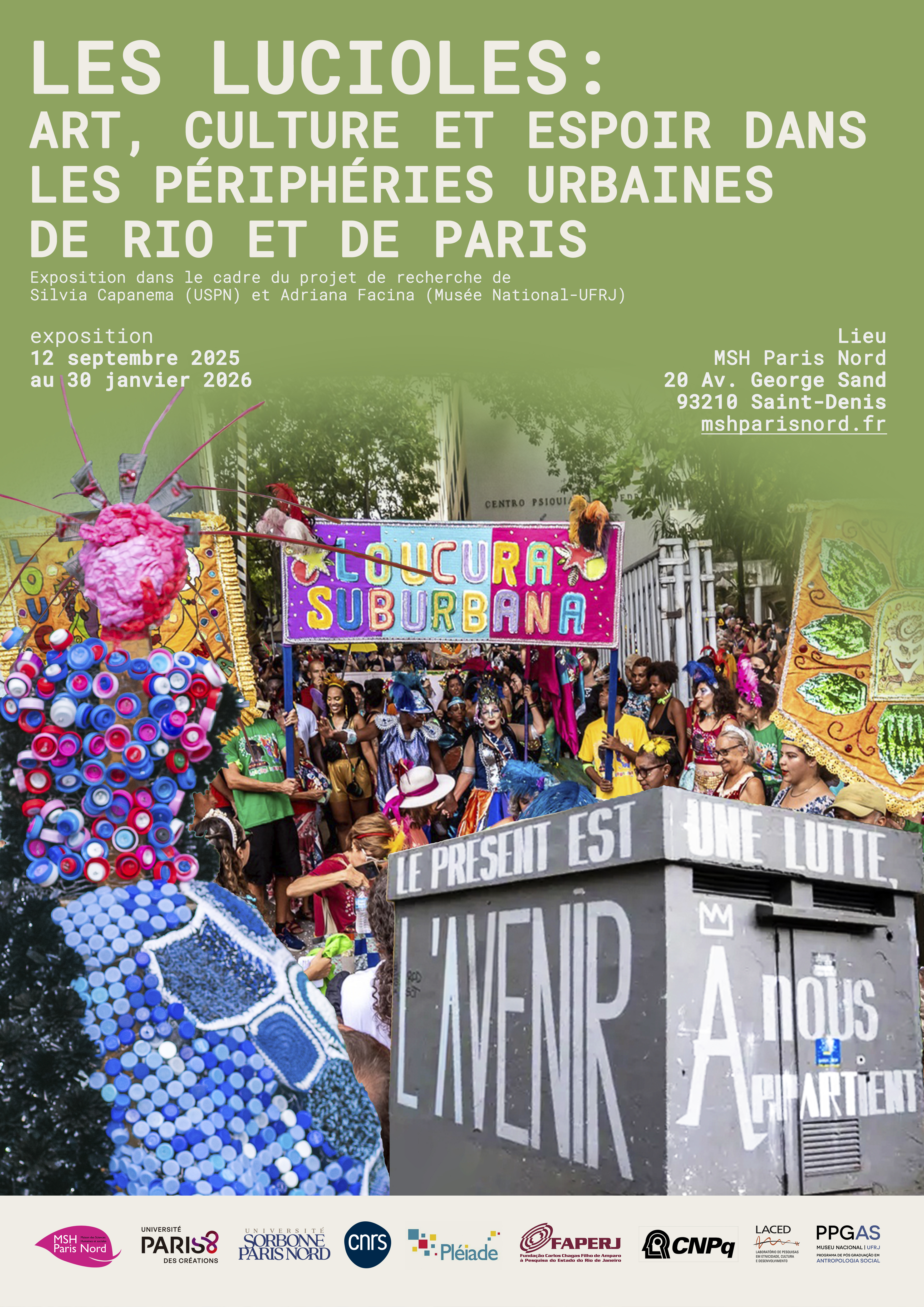

Exposition | Les lucioles : art, culture et espoir dans les périphéries urbaines de Rio et de Paris

12 septembre à 08:00 - 18:00

Cette exposition présente les résultats d’une recherche menée pendant plus de deux ans par Silvia Capanema (université Sorbonne Paris Nord, Pléiade-Campus Condorcet) et Adriana Facina (Musée National-UFRJ), financée par la MSH Paris Nord et le Campus Condorcet en France, la Faperj et le CNPq au Brésil.

Cette exposition présente les résultats d’une recherche menée pendant plus de deux ans par Silvia Capanema (université Sorbonne Paris Nord, Pléiade-Campus Condorcet) et Adriana Facina (Musée National-UFRJ), financée par la MSH Paris Nord et le Campus Condorcet en France, la Faperj et le CNPq au Brésil.

Combinant l’observation participante, l’analyse documentaire, les sources visuelles et sonores, ainsi que de nombreux entretiens, cette recherche explore les formes de création et de résistance des collectifs culturels dans les territoires des banlieues Nord et Est de Rio de Janeiro et de Paris (plus particulièrement Saint-Denis et Stains).

La dimension comparative nous permet de découvrir une diversité d’activités et l’existence des pratiques ancrées dans les territoires, mais aussi des points communs en termes d’engagement associatif et des stratégies pour surmonter les nombreuses difficultés qui entourent les pratiques culturelles dans les villes à la marge des sociétés capitalistes.

Les collectifs culturels se configurent comme de véritables lumières d’espoir. Leur action concrétise bien plus que le lien social et la transmission. En nous inspirant de la pensée de Didi-Huberman, nous proposons de penser ces collectifs culturels comme à des “lucioles”, des véritables “points de lumière” dans les périphéries urbaines composant des formes contemporaines du mouvement social.

Pasolini avait vu dans les lucioles les formes de résistance à la fascisation et à l’uniformisation du monde. Didi-Huberman (2016) emprunte cette figure pour imaginer les résistances qui persistent face à l’hégémonie et à la destruction capitaliste. Dans les périphéries urbaines, les collectifs culturels incarnent ces lumières, des points d’espoir d’enchantement même quand la nuit est sombre.

Les lucioles ne sont pas cependant des points allumés dans la cartographie sensible des quartiers périphériques sans difficultés. Notre étude a montré une série de problèmes, tels que : le manque de financement, le désir de vivre du travail culturel, (parfois devenu réalité mais confronté à de nombreux obstacles), la difficulté dynamique des “appels à projets”, chronophage et instable pour ces collectifs, parfois vécue comme une forme d’imposition de directives politiques. La précarité s’impose souvent, notamment dans les moyennes et petites structures, mais parfois aussi pour les grandes. Nous sommes bien loin du potentiel suscité par les industries de la culture et de la création, qui représentent, en France, une activité économique sept fois plus importante que le secteur automobile et plus dynamique que l’industrie du luxe. Au Brésil, la mise en place des “points de culture” par le ministère de Gilberto Gil, à partir du début des années 2000 (Rubim, Barbalho, 2007) – favorisant la labellisation et le financement des centres et collectifs culturels – a rendu possible la création et le développement de nombreuses structures dans tout le territoire. Cependant, les faire vivre et réussir à faire survivre de leurs métiers les acteurs culturels reste une difficulté permanente, alliée à l’accélération de la précarité des emplois de manière générale, avec le phénomène qu’on appelle “ubérisation” du travail.

Notre recherche a aussi montré le poids significatif du territoire, l’ancrage territorial comme l’un des principaux éléments structurants de l’activité des collectifs et des individus. Cet engagement avec le “local”, avec les expériences sensibles des habitantes et des habitants des quartiers, donne à ces collectifs un véritable rôle de porte-parole des citoyennes et des citoyens périphériques, palliant l’affaiblissement des syndicats, des partis traditionnels. Toutes les structures analysées portent des revendications concrètes, politiques, sur différents domaines de la vie en société (antiracistes, d’écologie urbaine, d’égalité de genre, dans le cadre du mouvement anti-asile, parfois anticapitalistes, pour l’émancipation humaine, pour l’éducation et la formation, en défense des migrants et des mémoires ancestrales…). Dans une certaine mesure, ils se consolident comme une forme contemporaine du mouvement social.

Dans nos paysages urbains généralisés, nous cherchons les lucioles. En leur absence, les collectifs culturels sont capables de rallumer les étoiles, comme dans les vers d’Apollinaire. Autrement dit, ils contribuent à l’appel lancé par la philosophe afro-féministe brésilienne Sueli Carneiro lors de la Fête Littéraire des Périphéries Urbaines (FLUP) à Rio en 2024 : dans les temps sombres et difficiles que nous traversons aujourd’hui, il est indispensable de réenchanter le monde.

Journée d’étude, vernissage et visite guidée – 12 septembre 2025

- 13h30 : Accueil

- 14h-14h30 : Ouverture et présentation des résultats de la recherche avec Silvia Capanema (Pléiade, USPN) et Adriana Facina (Musée National – UFRJ)

- 14h30-15h30 – Table ronde 1 : Le Carnaval au Brésil et en France : un événement culturel des périphéries vers le centre ?

Avec Patricia Birman (anthropologue, professeure à l’UERJ), Sthefanye Paz (docteure en anthropologie au Musée National, chercheuse à l’Ecole de Samba Mangueira à Rio de Janeiro), et les membres de l’Action Créole de Stains (association organisatrice du Carnav’Stains)

- 15h30-16h30 : Table ronde 2 : La culture dans les périphéries urbaines, à Rio de Janeiro et en Seine-Saint-Denis

Avec Denis Merklen (professeur en sociologie urbaine, IHEAL-université Sorbonne Nouvelle), Sandra de Sá Carneiro (aAnthropologue, professeure à l’UERJ), Salah Khemissi (agent communal à la retraite, ancien responsable de la Maison de Jeunesse de Saint-Denis et du festival de hip hop, animateur des balades urbaines) et d’autres représentants des collectifs culturels de Saint-Denis (Déchets d’Arts, Mots et regards, festival de hip hop…)

16h30-18h30 : Visite de l’exposition en présence de Marisa S. Mello (scénographiste, Automatica produção), suivie d’un cocktail de vernissage et d’un concert musical de choro brésilien

Informations pratiques

- du vendredi 12 septembre 2025 au vendredi 30 janvier 2026

- à la MSH Paris Nord, rez-de-jardin

- de 8h30 à 18h du lundi au vendredi

- journée d’étude le 12 septembre 2025 suivie d’un vernissage et d’une visite guidée

- visite guidée le 20 septembre 2025 pour les Journées Européennes du Patrimoine

>> en savoir plus - entrée libre et gratuite, ouvert à tous·tes

Un projet de recherche qui bénéficie du soutien de la MSH Paris Nord et du Campus Condorcet dans le cadre de leur appel à projets annuel.